DARYOUSH EST NÉ EN 1976 À TÉHÉRAN. Initié très tôt à la peinture par Jafar Rouhbakhsh, ses principales influences artistiques sont Paul Klee, Jackson Pollock et Alexander Calder.

Régulièrement exposé en Russie, en France et aux États-Unis, ses oeuvres se trouvent principalement dans des collections privées.

À la frontière de l’Orient et de l’Occident, de l’ésotérisme et d’une forme d’expressionnisme renouvelée, l’œuvre de Daryoush conjugue maîtrise formelle et spiritualité. Rétive à toute forme d’interprétation, il faut la saisir avant tout comme une expression de la plénitude dans son plus simple appareil, c’est-à-dire révélée et immédiate.

Jeunesse et ornements

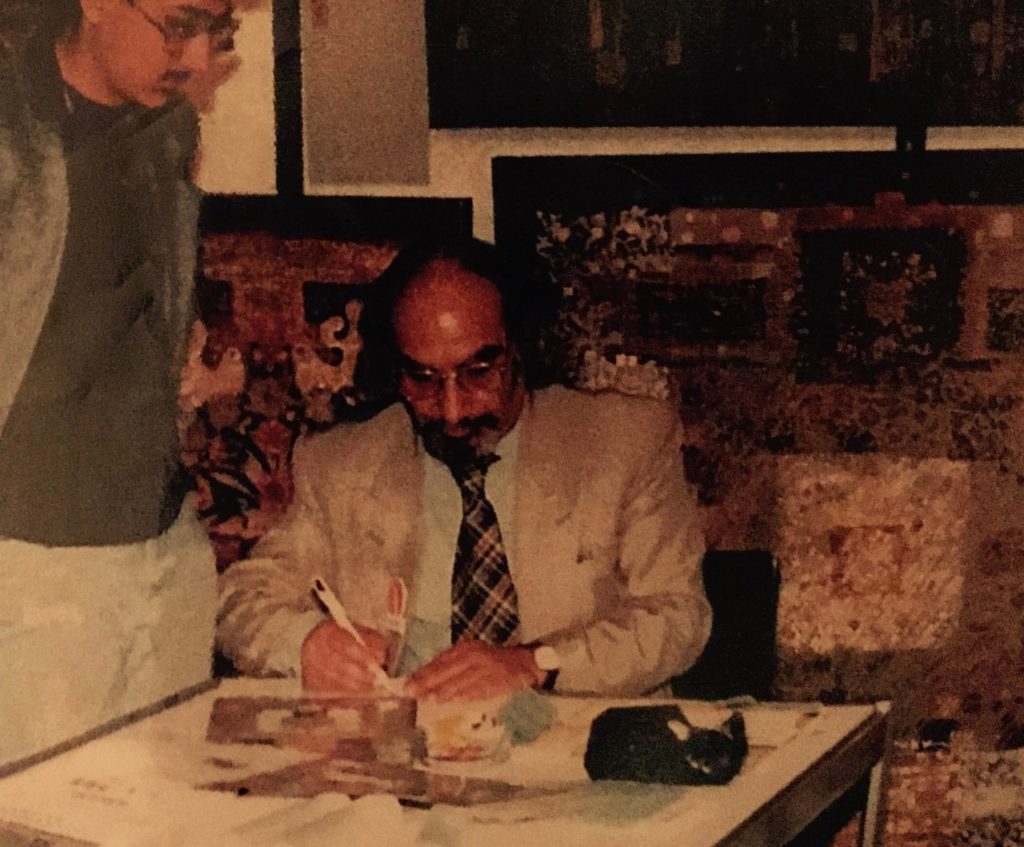

La première chose qui nous frappe quand on aborde les travaux de jeunesse de Daryoush, c’est cette approche très construite et finalement très sophistiquée, probablement héritée de Jafar Rouhbakhsh (1940-1996), qui initia très tôt Daryoush à la peinture dans son atelier de Crissier.

Le jeune homme a 16 ans quand il peint ses premières toiles, et l’univers d’orfèvre composé de symboles invoqué par Rouhbakhsh le fascine. Adepte de la peinture à l’huile, Rouhbakhsh a développé un style très personnel fondé sur une figuration naïve et la brillance des couleurs, qui intègre des éléments tantôt symboliques, tantôt abstraits, sorte de foisonnement organique des formes parmi lesquelles le motif du carré (symbole terrestre de la création) devient une véritable signature.

L’objet de son expérimentation est toujours l’espace lui-même (et non plus les corps et les êtres qui s’y trouvent), c’est-à-dire symboliquement la plénitude absolue et indifférenciée. Rouhbakhsh et son élève expérimentent de nombreux procédés d’ornementation, en particulier les feuilles d’or, symboles de lumière et de vitalité, dont l’utilisation a également une fonction de fusion et de séparation entre les couleurs, de rehaussement et de restauration de la matière.

La leçon que Daryoush retiendra de son initiation est une attirance constante pour la technique des lignes obliques, le fondu de la couleur, mais aussi les grands aplats, la technique au couteau et les collages de matières minérales et végétales.

Depuis le Quattrocento pour qui l’homme doit être la mesure de toute chose, le paysage est relégué au second plan, on le qualifie d’ornement (parergon), dans la lignée des théories antiques. Au contraire Daryoush considère l’ornementation comme autant d’ouvertures possibles vers un travail sur la couleur, la matière, sur les lignes courbes et les lignes d’horizons, et qui conduiront bien plus tard à ces paysages parfois arides, désolés et gorgés de cépages calligraphiés, à ces contrées sableuses dorées sous un ciel d’azur.

Nature – Matière – Mouvements

Les premiers essais de Daryoush en matière de paysages entrent en droite ligne avec son utilisation de l’ornement. Gravillons, sable, terre, brindilles, poussière: désormais le dessin est secondaire. Il importe de sélectionner et d’utiliser des matériaux bruts, afin d’obtenir une texture la plus proche possible de la nature. Approche champêtre certes, mais également et avant tout rupestre dans la radicalité de l’usage des ornements. Il faut se remémorer les murs crayeux et irréguliers de la grotte de Lascaux, où les aspérités et les cavités des reliefs servent parfois à l’économie de la représentation.

Comme si les matières-ornements s’épanchaient auprès de la toile et de la texture colorante qui les composent, jusqu’à saturation. La matière est toujours un devenir : ce sont ses jeux de frictions et de réactions, au hasard des accointances, qui permettent la figuration et l’expression. Ainsi le vent est-il signifié par le jeu des brindilles en suspension, du sable et de la terre étalés par effet de brumes et de sfumatos.

Études : Lignes / Courbes – Formes / Couleurs

Chez Daryoush l’abstraction géométrique tend vers une représentation alternative du monde. Ce geste trouvera son accomplissement dans les derniers paysages des années 2010, puisque les formes géométriques représentent les unités de base de la nature : atomes, électrons, cellules.

Le point deviendra la ligne, la ligne le plan, le plan la forme, la forme la construction, la construction le système. Car le paysage doit devenir le lieu par excellence du débordement, ainsi entendu comme une revanche sur la ligne, cette « horrible cage » que dénonçait Yves Klein.

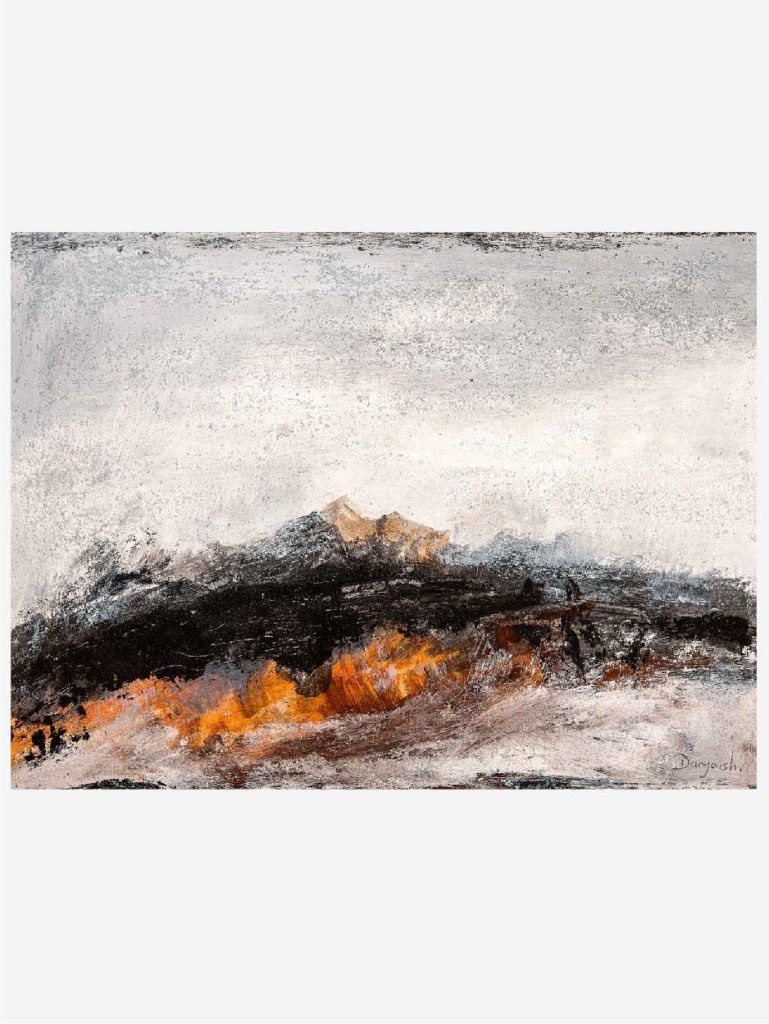

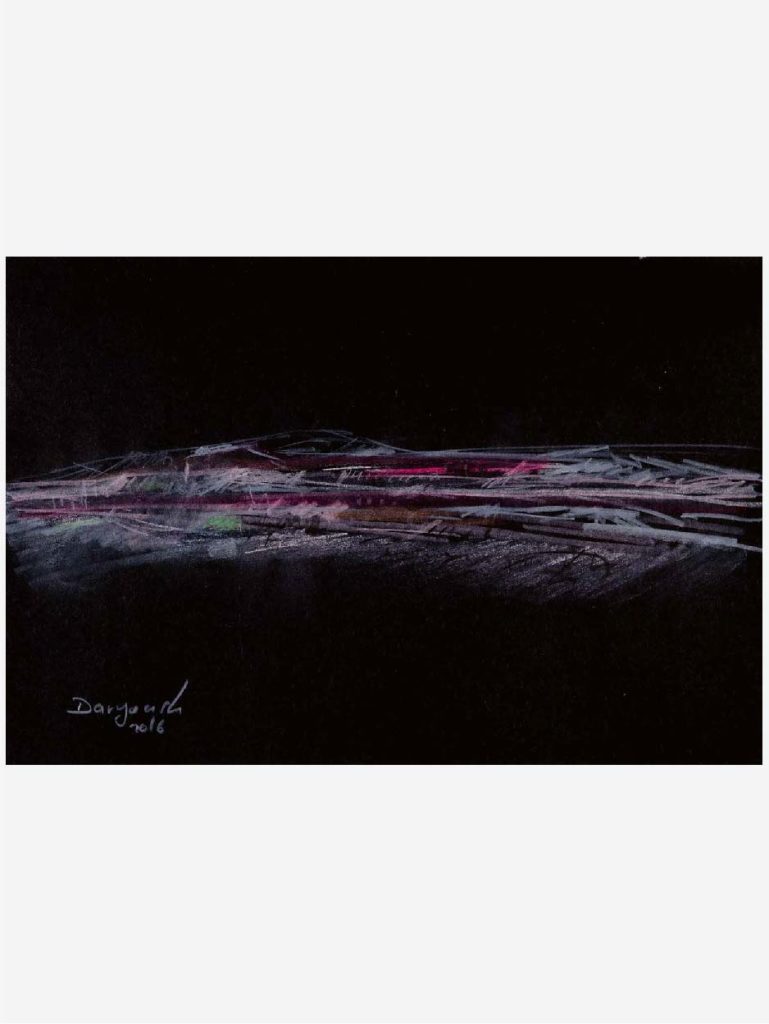

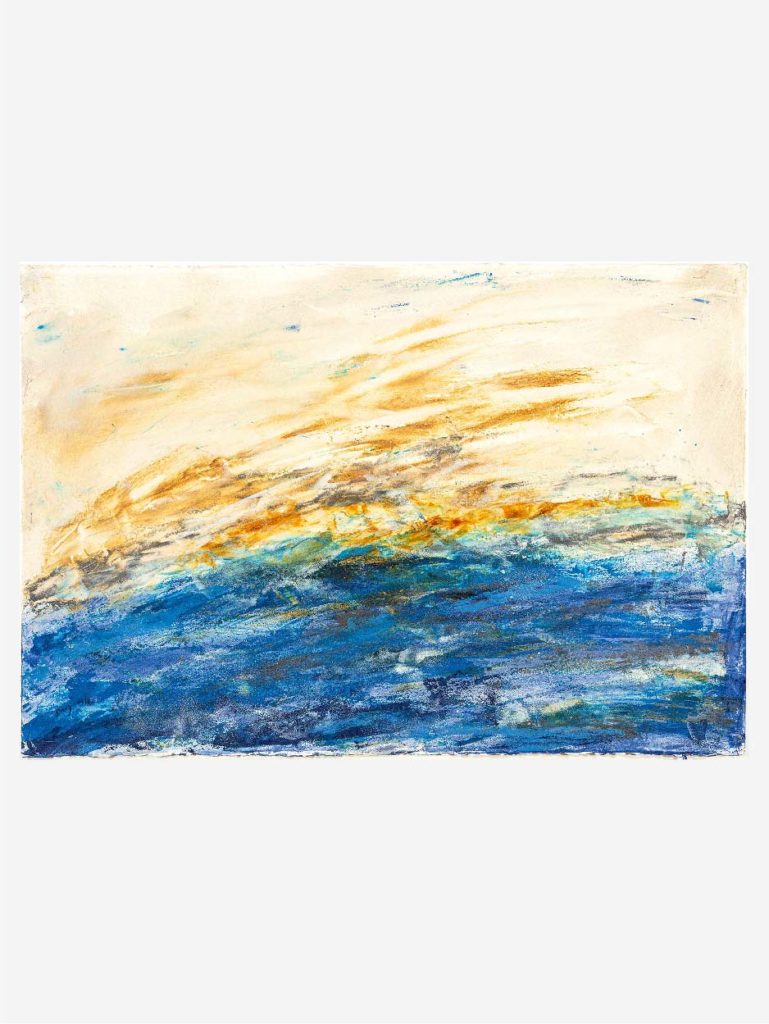

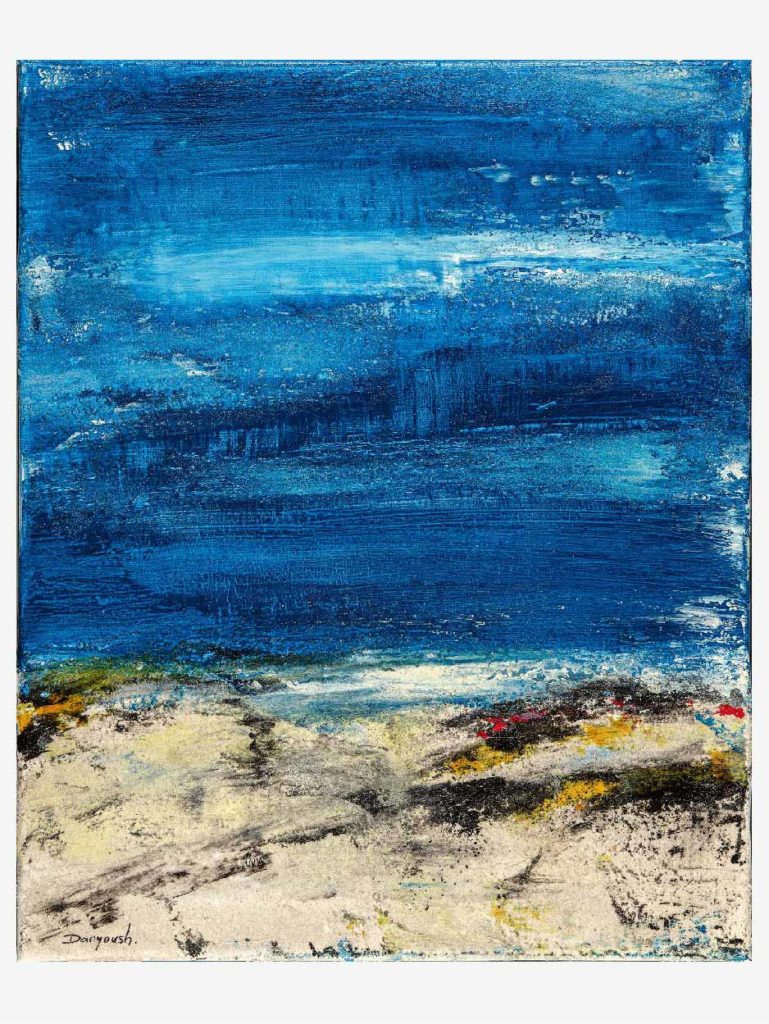

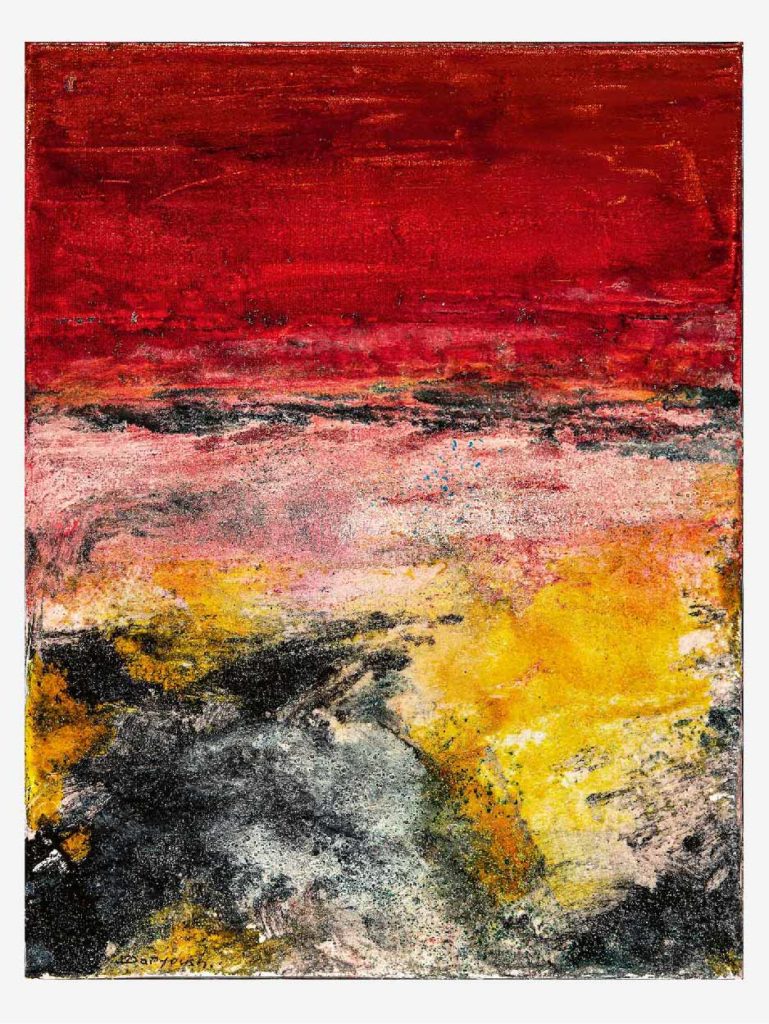

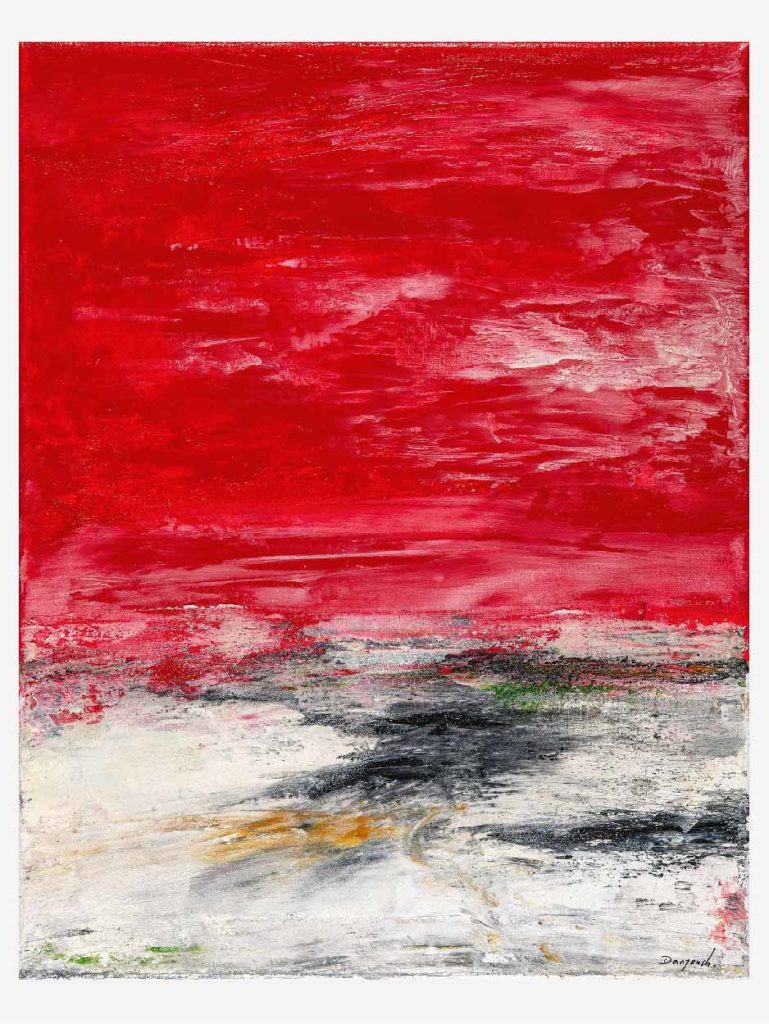

La série des études se prolonge logiquement avec une recherche sur les lignes d’horizon et sur la couleur. Si le paysage est un travail sur la saturation et la rivalité des forces, alors symboliquement la ligne d’horizon doit devenir le lieu de toutes tensions, d’où l’impression de vaporescence qui s’en dégage, comme pour suggérer ce phénomène de friction, ces jeux de matières qui s’opèrent entre le ciel et la terre.

Paysages – Le silence de la nature en déluge

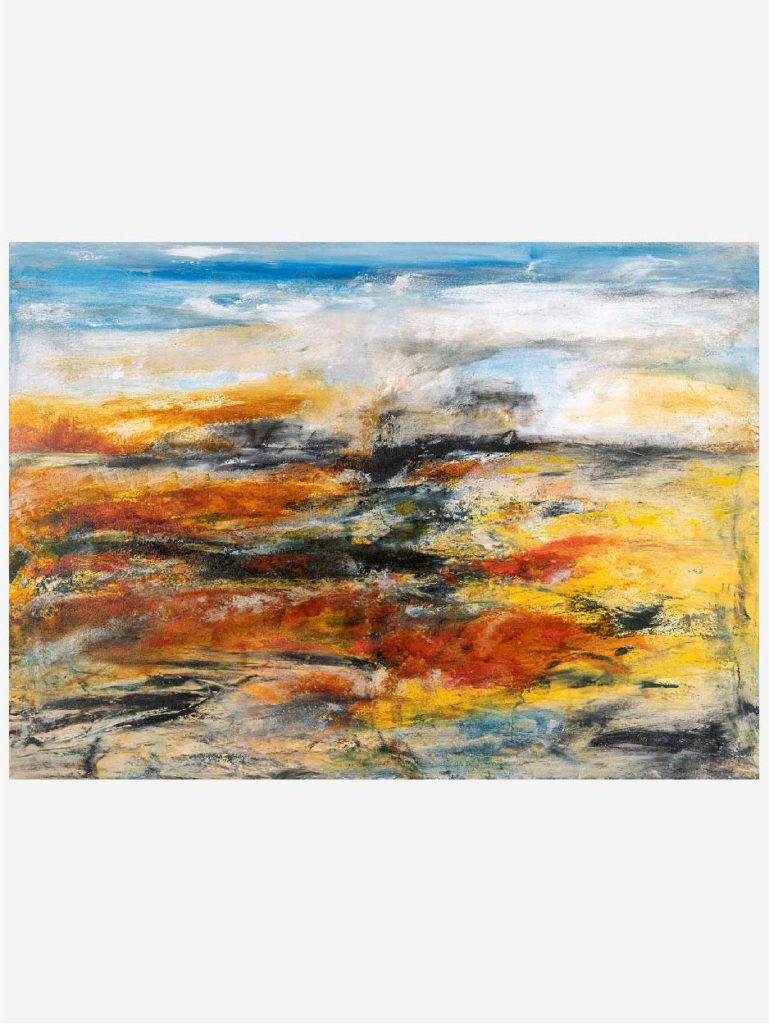

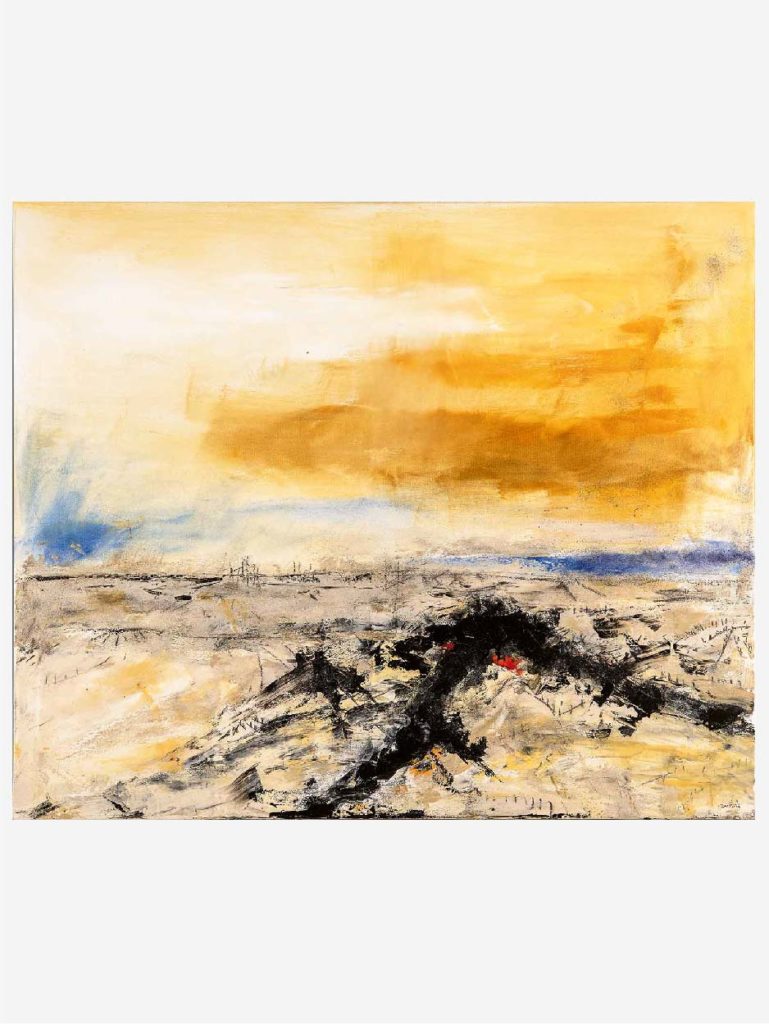

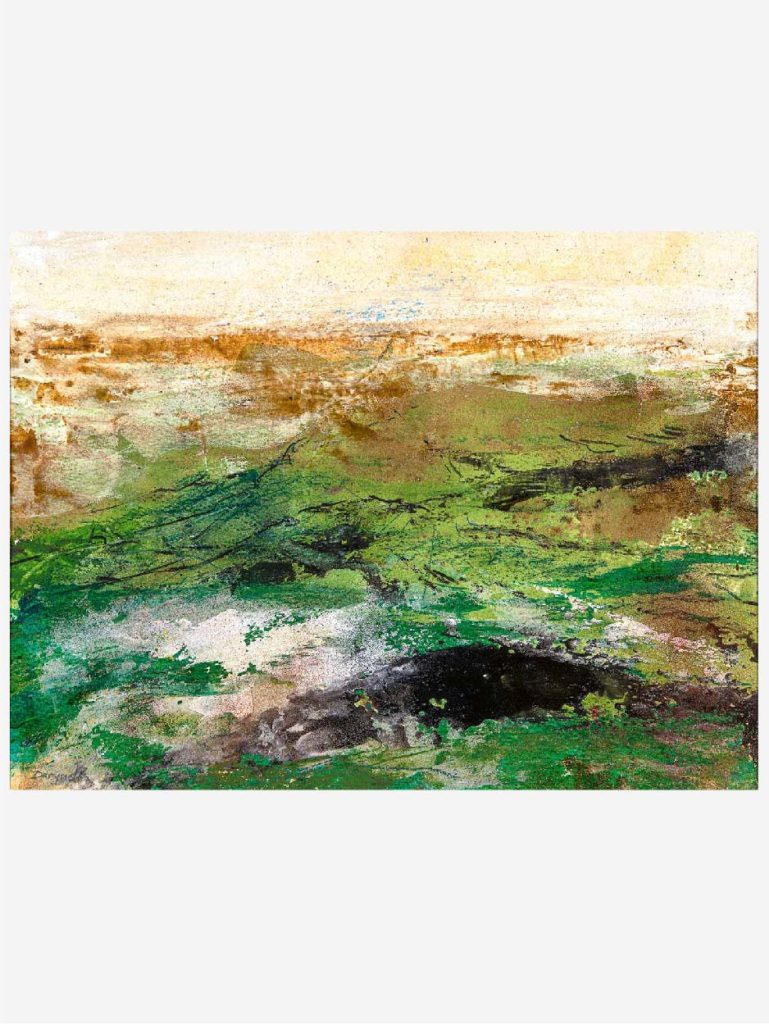

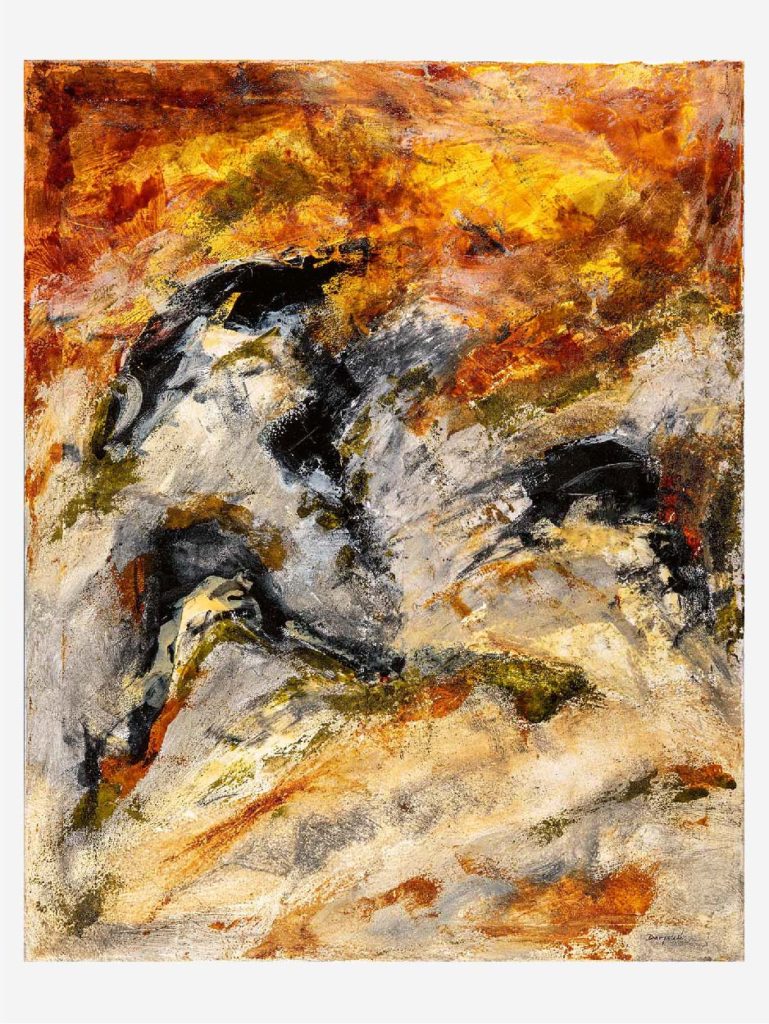

Toute l’évolution artistique de Daryoush culmine dans ses paysages, grands formats à la fois colorés et épurés, éruptifs et sereins, lumineux et mystérieux. Plus que jamais le peintre joue sur l’ambivalence et le dualisme de la nature, puisque ces étendues mystérieuses et irréelles peuvent évoquer à la fois des terrains volcaniques, des îles luxuriantes du pacifique, des paysages de Méditerranée, ou encore des espaces désertiques.

Daryoush explore l’univers comme autant d’images qui ne ressemblent à rien de réel, mais qui pourtant expriment le monde dans sa totalité. Et le procédé fonctionne : l’émotion de ces paysages nous rappelle le sentiment de beau qui nous touche quand on découvre une étendue rocheuse, une lande à la campagne pour la toute première fois.